~কলমে অরিত্র দাস

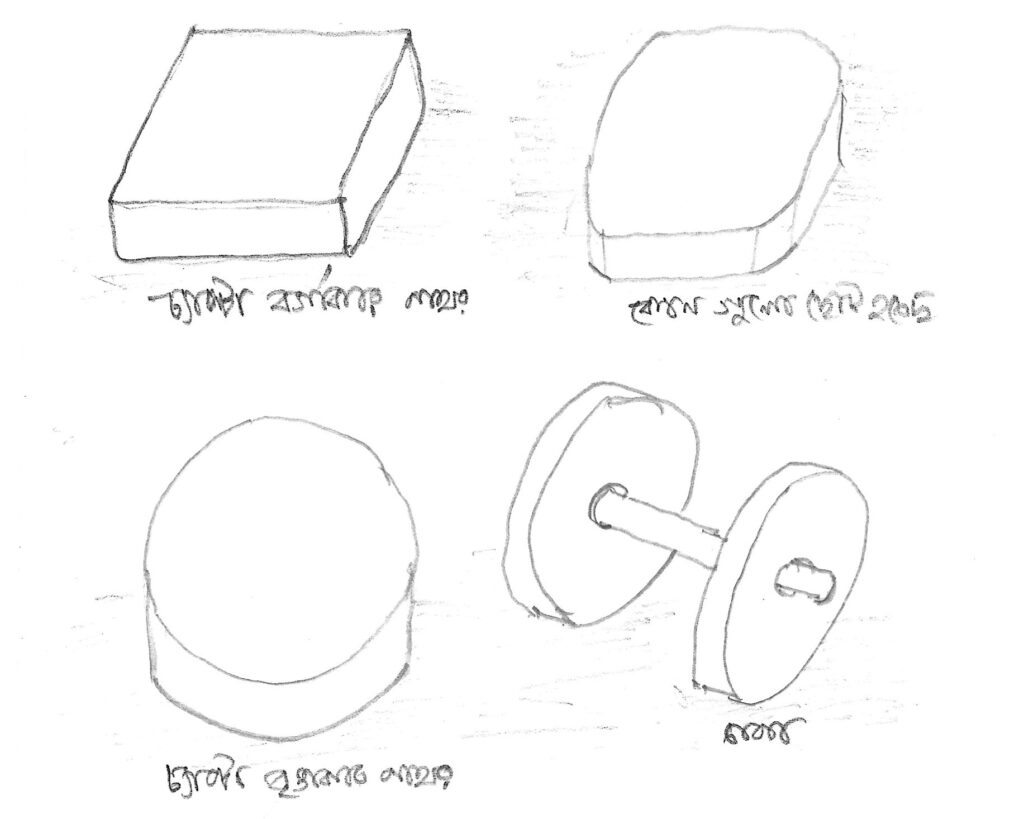

সে এক প্রাচীনকালের কথা, ঠিক মনেও নেই কবেকার ঘটনা। একটা পাগলা গোছের লোক একদিন বিকালে একটা বর্গাকার কিন্তু চ্যাপ্টা পাথরকে নিয়ে কিছু একটা করছিল। জিজ্ঞেস করতে জানা গেল ওটা নাকি পুরো বর্গাকার নেই, তাই ওটাকে পারফেক্ট বর্গাকার না করা অবধি ওর শান্তি নেই। কীভাবে করছে সেটা জানার জন্য বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গেলাম পাশে। দেখলাম কোণগুলোকে ছেনি দিয়ে অল্প করে কাটছে আর আশেপাশের বাহুগুলোর সাথে মেলাচ্ছে। কিন্তু মিলছে না, পাগল তো!

লোকটার একটাই গুণ। পাগল হলেও তালে ঠিক। ওকে ভুল ধরাতে বললো, ভুলটাই নাকি ভবিষ্যতের ঠিক। কি জানি বাবা, পাগলের সাথে তর্ক করতে নেই, তার পিছনে কারণ আছে একটা। আসলে অত শব্দই তো জানতাম না আমরা তখন। এমা! কখনকার গল্প সেটাই তো বলা হয়নি। হিসেব বলছে আজ থেকে দশ হাজার বছর তো হবেই। বিজ্ঞান বলছে আমরা তখনও অত বুদ্ধিমান হয়নি। কিন্তু পাগল তো পাগলই। ওই চ্যাপ্টা অথচ বর্গাকার পাথরের কোণগুলোকে ভাঙতে ভাঙতে কি একটা আকার দিয়ে দিল! ওই আজকালকার লোকেরা যাকে বৃত্ত বলে, মানে একটা চ্যাপ্টা গোলাকার বস্তু হল।

হল তো হল, কিন্তু ও দিয়ে হবেটা কি? চৌকোণাই তো ঠিক ছিল। বেশ কিছু বছর ওটা ঐভাবেই পড়ে রইল। তারপর আমাদের গোষ্ঠীতে একটা চালাক ছেলে এল। ওই গোলাকার চ্যাপ্টা পাথরটাকে দেখে ওরকম আরো একটা পাথর বানিয়ে নিল। দুটোর মাঝে একটা ফুটো করে একটা মোটা গাছের ডাল ঢুকিয়ে বললো একটা নতুন জিনিস বানিয়েছি। জিজ্ঞেস করতে বললো, এর নাম নাকি ‘চাকা’। এই চাকার উপর চাপিয়ে ভারী জিনিসও নাকি খুব সহজে নিয়ে যাওয়া যাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। বলে কি ছেলেটা! ও হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি একটা চ্যাপ্টা গোলাকার অপ্রয়োজনীয় পাথর থেকে, দুটো ওরকম পাথর গাছের ডাল দিয়ে আটকে ‘চাকা’ বানাতে বানাতে পাঁচ হাজার বছর পেরিয়ে গেছে।

কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম, চাকা আবিষ্কারের পর থেকে সত্যিই আমরা বদলে গেলাম। কত গতি এল।

ঘোড়া, গাধা, গরুর পিছনে ওই চাকা আর তার উপরে একটা বসার জায়গা করে দিয়ে কত কি হয়ে গেল!

সে আর কি বলবো আমি! যুদ্ধের উপর যুদ্ধ। মহাভারতের যুদ্ধটা যা হয়েছিল না! সেটার কথা তো ব্যাসদেব লিখে গেছে। কিন্তু ওই পাগল আর চালাক ছেলেটার কথা লেখেননি। যাই হোক, উনি লিখলে আমাকে আর আজ কলম ধরতে হত না।

এতদিন সব ঠিক চলছিল, এবার এলো এক বিশাল বুদ্ধিমান। তার আবার অল্পতে কিছু মেটেনা। দু-চাকা নাকি পুরনো হয়ে গেছে। চার-চাকা লাগবে। বারণ করেছিলাম। শুনলো না। আরে আমার অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে তো!

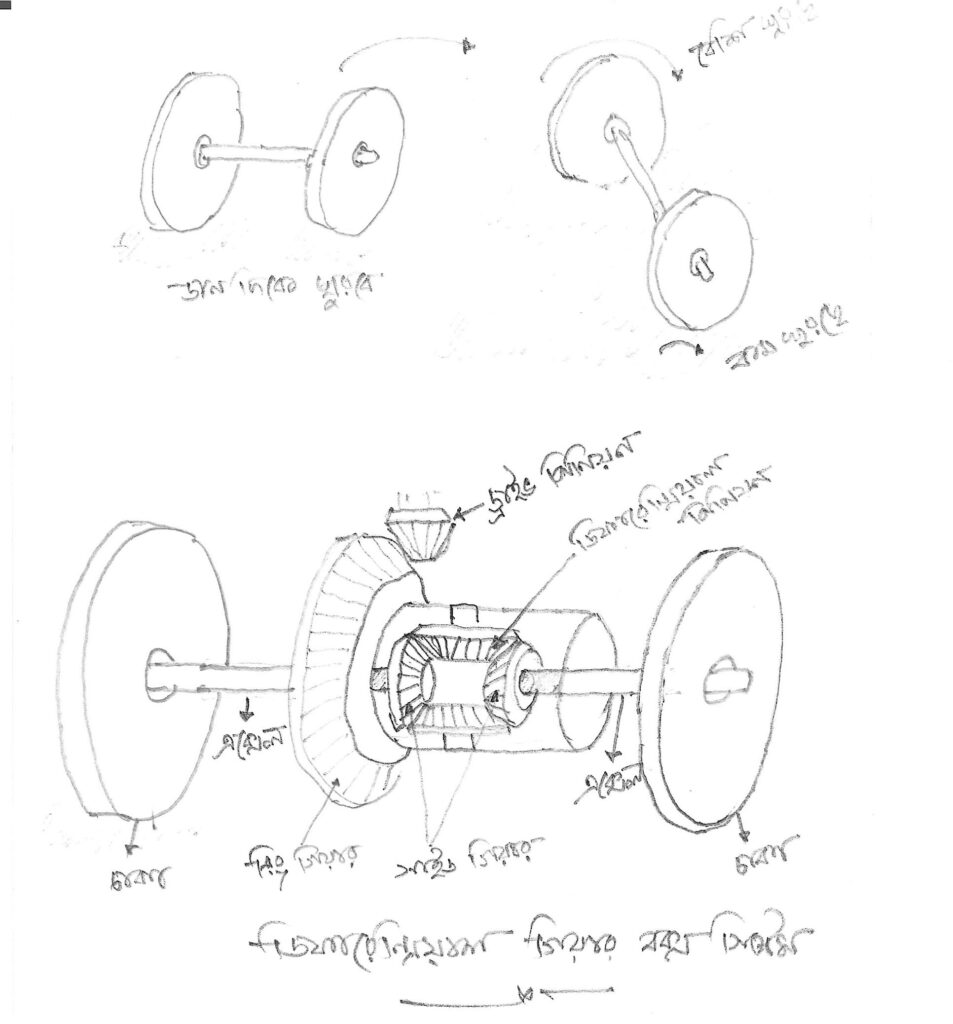

দু-চাকাতেই আমি একটা সমস্যা দেখেছিলাম। হয়েছিল কি, যখন বাঁক নেয় পুরো গাড়িটা তখন একটা চাকা কম ঘোরে, একটাকে বেশি ঘুরতে হয়। ধরা যাক, ডান দিকে ঘুরতে হবে। যেহেতু দুটো চাকা নিজেদের থেকে একটু দূরে আছে, তাই ডান দিকের চাকাটাকে বাম দিকের চাকার থেকে কম দূরত্ব যেতে হবে। উল্টো করেও বলা যায়, ডান দিকে ঘুরতে গেলে বাম দিকের চাকাকে ডান দিকের চাকা থেকে বেশি দূরত্ব যেতে হবে। কিন্তু কী করে যাবে? একটা শক্ত ধাতুর রড দিয়ে তো ওরা জোড়া আছে। পাঁচ হাজার বছর আগের গাছের ডালকে সরিয়ে এই এক হাজার বছর আগে ধাতুর রড চলে এসেছে। দু’চাকায় এই সমস্যাটা অতটা না বোঝা গেলেও যুদ্ধের সময় এই জন্যই প্রচুর রথকে পাল্টি খেতে আমি দেখেছি।

তাই চার-চাকা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। সামনের চাকার থেকেও তো পিছন চাকা বেশি ঘুরবে। ডান দিকে ঘুরতে হলে পিছনের বাম চাকাকে সবার থেকে বেশি ঘুরতে হবে! কি করে ঘুরবে সে? এটাই আমার তখন প্রধান চিন্তা।

মুশকিল আসান করল অনেসিফর পেকুয়ের বলে এক ফরাসি ছোকরা। বানিয়ে বসলো ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বলে একটা দারুন জিনিস। আঠারশো সাতাশ সালে। ওই যে দুটো চাকার মাঝে যে রড আছে, যেটা দিয়ে দুটোকে যুক্ত করে রাখা যায়, ওটার নাম দিল এক্সেল। এক্সেলটাকে মাঝখান থেকে ভেঙে দিয়ে ওর ওই বস্তুটা লাগিয়ে দিল। এবার এই বস্তুটাতে বেশ কিছু গিয়ার আর পিনিয়ন (ছোট গিয়ার) আছে যেটা ডান চাকা আর বাম চাকা যেন আলাদা আলাদা স্পিডে ঘুরতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিল। শুধু তাই না, যখন একটা কম ঘুরবে তখন অন্যটা যাতে ওই অনুপাতেই বেশি ঘুরতে পারে, এরকম ব্যবস্থাও করে দিল। আমি তো অবাক! আর উল্টাচ্ছে না গাড়ি। ও হ্যাঁ, এটাও বলা হয়নি, ততদিনে আমরা ইঞ্জিন আবিষ্কার করে ফেলেছি। আর ঘোড়া, গরু এদের পিছনে লাগিয়ে বেশি যাওয়া হয় না। এতদিনে আমি ভাবলাম চাকার উপর আমাদের সব কাজ শেষ।

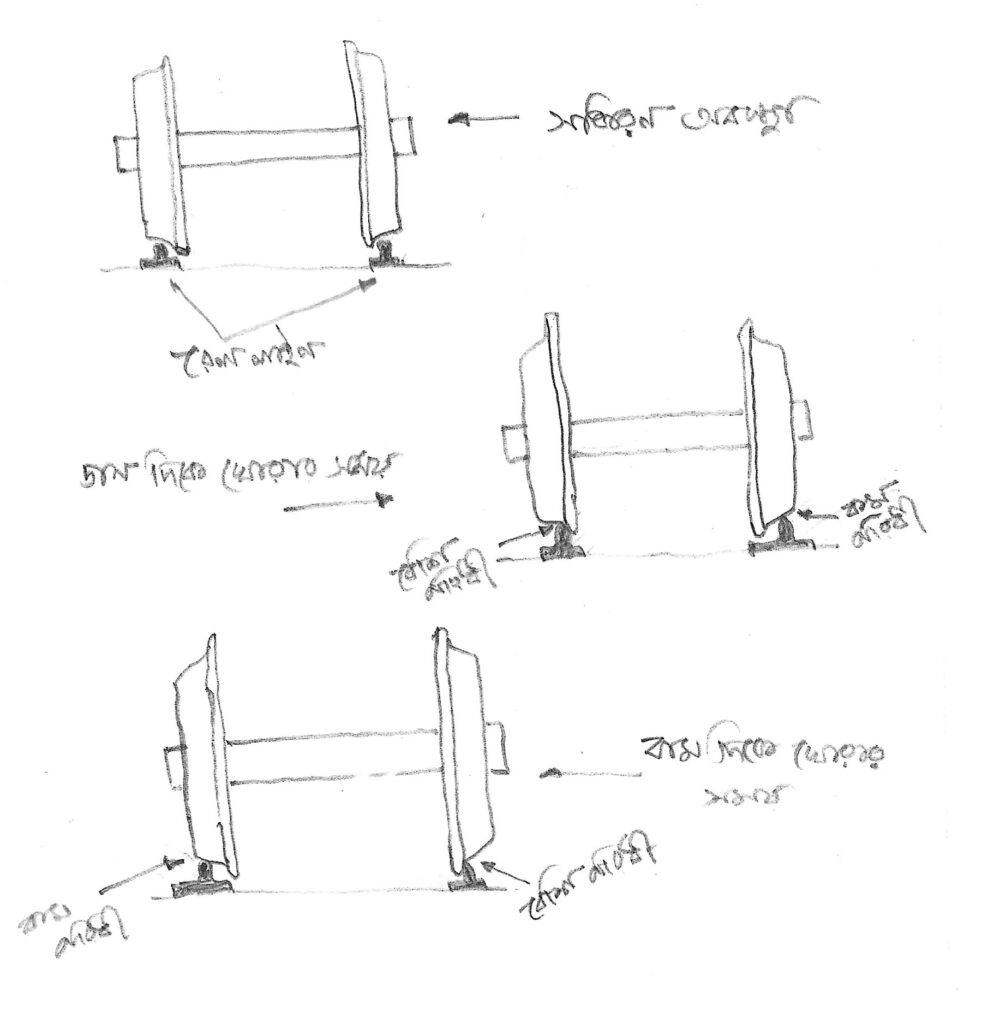

কিন্তু না, মানুষগুলো আবার দুটো পাশাপাশি রড বসিয়ে তার উপর একটা গাড়ি চালিয়ে নাম দিয়েছে রেলগাড়ি। কেন ভাই? এই তো মাটিতে গাড়ি চালাচ্ছিলে, আবার সেই মাটির উপরেই নাকি রড পেতে গাড়ি চালাবে। কোনো মানে হয়? একটা ফচকে ছোকরাকে জিজ্ঞেস করলাম এরকম বদ বুদ্ধি কেন? বলে কি নদীর উপর দিয়ে রড পেতে রেল চালাবে, আর যেহেতু রডের উপর দিয়ে চলবে তাই রাস্তা বানানোর খরচ কমবে। বলছে একশো কিলোমিটার ওই ইঞ্জিন লাগানো গাড়ির জন্য রাস্তা বানাতে যা খরচা তার একশো ভাগের দশ ভাগ দিয়ে এই রেললাইন বানানো হয়ে যাবে। তবে আমিও তো প্রাচীন লোক, আমারও তো এমনি এমনি চুল পাকেনি! কুড়ি হাজার বছর ধরে দেখছি এই মানুষগুলোকে। আমি একটা সমস্যা ছুঁড়ে দিলাম। গাড়ির মোড় ঘোরার জন্য তো না হয় ডিফারেন্সিয়াল বানিয়েছ, রাস্তায় অনেক জায়গা থাকে, গাড়ির চাকা নিজের ইচ্ছেমতন দূরত্ব ঘুরতে পারে, কিন্তু রেলগাড়ির ক্ষেত্রে কি করবে? ও তো রেল লাইনেই থাকবে? চাকাগুলো তো রেলের বাইরে যেতে পারবে না! তো বাঁকে ঘুরবে কী করে?

ভাবলাম এখানেই এদের বুদ্ধি শেষ হয়ে যাবে। আর পাগলামো করবে না। কিন্তু না! আমি আবার অবাক হলাম।

এই সমস্যারও সমাধান করে ফেললো মানুষগুলো। চ্যাপ্টা চাকাকে আর সমান রাখলো না। চ্যাপ্টা দিকটা যেটা মাটিকে ছুঁয়ে থাকত, সেটা সবসময় সমান থাকত, যাতে করে মাটিতে বেশ কিছুটা ছুঁয়ে থাকে। এবার ওই অংশটাকে বাইরের দিকে অসমান করে দিল, ইংরেজিতে বলে টেপার করে দেওয়া। চাকাটার পরিধি বড় থেকে ছোট হতে লাগলো। বড় অংশটা রইলো ভিতরের দিকে। ছোট পরিধির অংশটা রইলো বাইরের দিকে। রেল লাইন যখন সোজা মানে কোনো দিকে বেঁকে নেই, তখন চাকা দুটোর মাঝামাঝি অংশ, যেটা অংশ দুটোর পরিধি সমান, সেটা রেল লাইনকে ছুঁয়ে থাকলো। এবার ডান দিকে ঘোরার সময় ডান চাকার সবথেকে কম পরিধির অংশটা রেলের উপর থাকলো আর বাম চাকার সব থেকে বেশি অংশটা রেলের উপর থাকলো। তাতে লাভ হলো, ডিফারেন্সিয়াল মেকানিজমটা আর এক্সেলে না থেকে চাকায় চলে এলো।

ব্রাভো! মানুষ জাতি। চাকার উপর সম্পূর্ণ অধিকার এখন তোমাদের।

~~~~~~~~~~~~~~~~

অরিত্র দাস পূর্ব রেলের বরিষ্ঠ বিভাগীয় প্রকৌশলী, রেল কারখানা, কাঁচরাপাড়া।